從衝刺的物理特性了解釘鞋選購

最近猶豫了許久,終於入手人生第一雙(自己花錢買的)釘鞋。

記得以前如果有比賽,都是老師從體育處裡隨手挖一雙出來叫你穿,現在突然要自己買一雙適合的釘鞋還真不知道從何挑起…

不過,在選購的同時,慢慢發現其實它的設計概念不出衝刺技術的應用,將不同距離所強調的物理特性表現最大化。

也就是說,在短距離(100m、200m)、中長距離(400m、800m)、長距離(1600m以上),各項目所倚重的跑姿各有所不同 ,有些強調加速、有些強調維持速度,這些特性都會影響到鞋子的設計。

如果對於衝刺的動作和特性有些概念的話,選購上就相對輕鬆許多;反之,在選購上可能會毫無頭緒,最後只好隨便挑了一雙有釘子的結帳。

從Eastbay上買的adidas adiZero XC Sprint,$49.99

首先,釘鞋叫做spike。如果對於鞋評有興趣的話,可以用它做為關鍵字搜尋,因為中文的釘鞋資訊通常非常少。

基本上可能只有科班的田徑選手才會想要買釘鞋。客群少到連鎖的運動用品店幾乎是不太可能會進貨的,更不用說有試穿的機會。

因此,如果能在購買前多看看其他人分享的影片,或許稍微有點幫助。只不過亞洲人的腳型跟歐美人士還是不太一樣,所以還是要考慮一下自身的狀況。

Picture: Ancestral Findings

釘鞋又可分為短、中、長距離的款式,再廣義一點還有跳高、跳遠、擲部專用的釘鞋。因此,並不是隨便一雙有釘子的鞋子上場短跑成績就會突飛猛進。

一般人在挑選時,可能會遇到的第一個問題應該是–不知道這雙鞋子究竟是哪類型的釘鞋。

因為,並不是所有廠牌的鞋款上面都會標示出長距離或短距離使用。

有部分可能的原因是,短距離或長距離僅是相對的概念,鞋子定位的距離也需要考量選手的能力。對肌力不佳的人來說,100公尺或許就像長距離衝刺,對菁英選手來說100公尺可能恰恰好。

好消息是,有些廠商還是會在商品內文內特別註明,或用L、M、S等代號來標示。不過,就我自己逛Eastbay的經驗,大概有四成的釘鞋都不會特別寫距離。

這時候就必須透過釘子的數量還有外觀設計來自行判斷了。

一雙是短距離的基本鞋款 rival S 9, 一雙是中長跑用的M 9 。如果單從外觀觀察,你能分辨出差異嗎?

在了解釘鞋的設計前,必須先對衝刺的畫面有所想像。

衝刺起跑後從0加速到最高速度,身體位置的改變好比飛機升空時,機身慢慢拉高的過程,接著(步頻)會越來越快、越來越快…直到旁人目送它遠去。

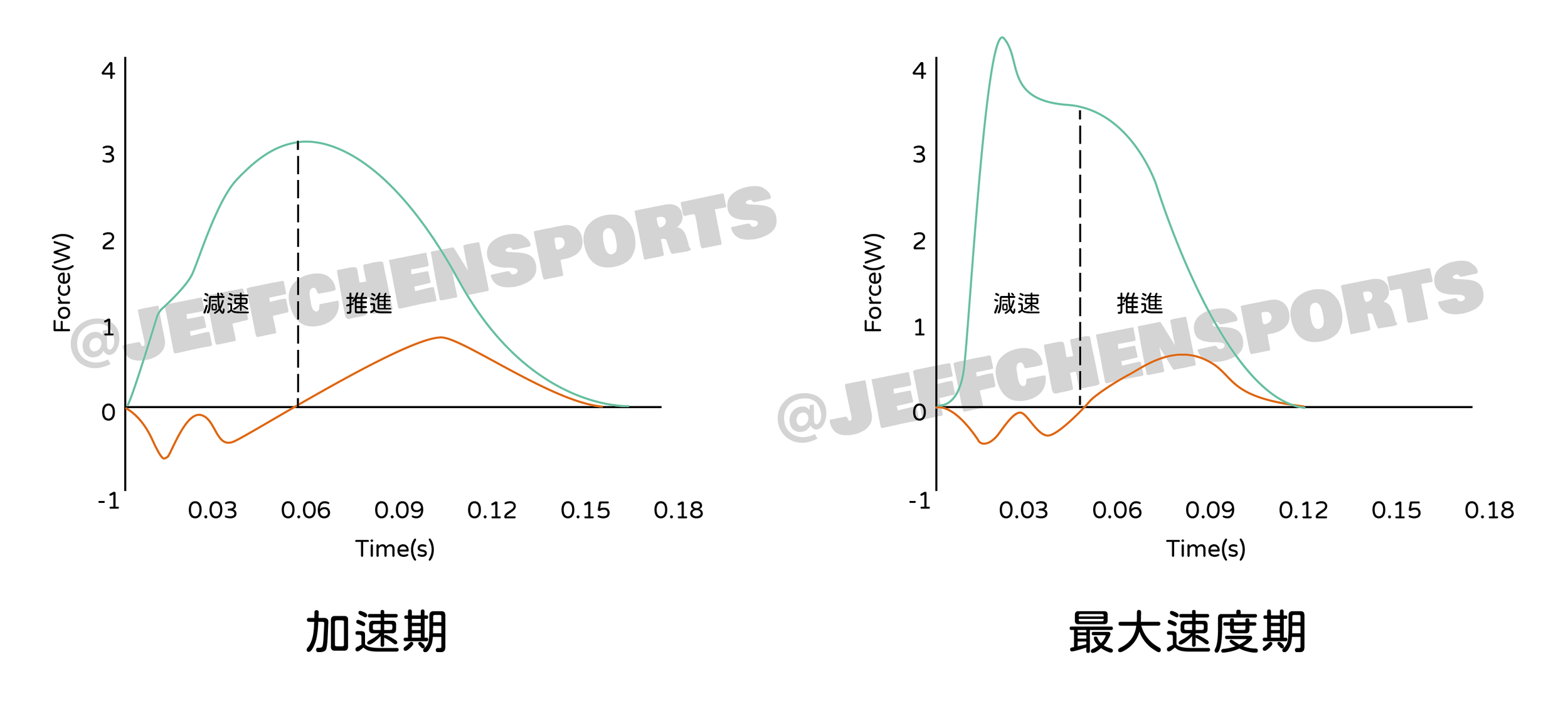

利用速度&姿勢可以將整個過程區分為加速期與最大速度期,兩者的物理特性有明顯的差異。

加速期可以觀察到更長的觸地時間、步幅短、重心更前傾;最大速度期間則可以看到軀幹更接近垂直地面、觸地時間短、大部分的時間都在騰空狀態、步幅也來得更長。

以世界聞名的短跑好手Usain Bolt為例,當他進入最大速度期,每踩踏一下所位移的距離可以達到2.8公尺。

這些特性和短跑釘鞋的設計大有關係。

加速期前傾的身體重心有利於後續的推進。這樣的條件下,腳後跟是沒有機會碰觸地板的。因此,如果你想要一眼看出這雙釘鞋是否專為短跑而生,可以優先注意它的腳後跟是否有緩衝鞋墊。百分之百pure的短跑釘鞋會省略腳後跟的底墊。

加速期比起最大速度期有更長的觸地時間,因為要破壞靜止的慣性本來就比較費力。

有觸地的過程,才有機會徵召更多力量來改變速度。因此,短距離的釘鞋釘子總是特別多(約6~8顆),這樣可以創造更多的摩擦力,產生更大的反作用力。

但是,這個觸地時間如果拉得太長,不但提升不了速度,甚至還會喪失肌肉反射的優勢。如果肌力(爆發力)不足的人,硬要選用這種釘子多的釘鞋,反倒讓自己的腳黏在地板上、舉步維艱。

每位跑者都不希望觸地的那瞬間軟掉、踩進泥巴的感覺。最理想的狀態就是在觸地那一瞬間就給足我們扎實的回彈力道。足部的剛性(stiffness,或稱勁度)絕對是攸關比賽成敗的關鍵。

因此,大多數衝刺項目的釘鞋,底部都是硬梆梆的。那種鞋身可以對折180度的廣告絕對跟頂級釘鞋扯不上關係。

從下圖可以看出,菁英跑者無論是在加速期還是最大速度期,碰觸地面的時間都比一般人要來的短且迅速。

由左至右為短跑名將 Usin Bolt、Tyson Gay、Carl Lewis,最右為一般人

後側機制 vs. 前側機制

除了上述的特性外,菁英選手厲害之處在於-不只在加速期的觸地時間比一般人快(短時間內即可徵召大量力量),還懂得減少騰空時間來加快他們的步頻,藉由不斷地對地面施力,讓水平速度提升。

這種水平方向的施力,可以想像是往後扒地板的動作(註),以身體後側的臀大肌、腿後肌群為主,稱為後側機制;

而進入最大速度期,身體會更垂直地面,仰賴更多上下方向的垂直分力,以股四頭肌為主,稱為前側機制。在前側機制的動作下,整個腳掌(包含腳後跟)都會落在地面上。

備註: 有些教練會鄙棄往後扒地板的說法,但我認為這樣比較容易讓人想像。

兩種時期所依賴的力量各不相同。綠色線為垂直分力,橘色線為水平分力。

前側/後側機制的出現,主要受因於身體位置的不同(加速期較前傾,最大速度期較垂直),產生不同方向的發力。

菁英跑者的加速期可以一路延伸到60-70公尺,速度都還再往上升(如下圖)。在這樣的情況下,有一半以上的距離可能都是依賴後側機制的方式發力。所以,頂尖的短跑釘鞋強調前足設計一點也不為過。

但若一般業餘人士或許20-30公尺就結束加速期了,大半時間都在用最大速度(垂直)的跑姿完成100公尺。是不是需要使用到競技的短跑釘鞋就見仁見智了。

每10公尺為區間,看個跑者的區間花費時間。數字(秒數)越少者越快。圖片來源:IAAF

當姿勢進入比較垂直地面的跑姿時(前側機制),可以想像我們每一步都在執行單腳跳躍的動作,整個腳掌就像蓋印章般下去,需要大量的垂直力量來減速觸地與再加速。這時就不能不照顧到腳後跟的緩衝了。

所以長距離的釘鞋,腳後跟還有底部通常會比短距離釘鞋做更多的緩衝。

回過頭來說,短距離或長距離終究是相對的概念。廠商所標註的距離,往往是以競技場上的選手們所表現出來的物理特性而設計。

但並不是每位使用者都能達到那樣的水準。

如果明明腳的肌力不足,卻又選用釘子多的鞋,反而讓自己變得更快疲勞;如果明明需要足跟的緩衝,卻選用前足為重的釘鞋,反而讓自己更容易跟骨發炎。

套一句台灣俚語:

沒那個屁股,千萬不要吃那個瀉藥。

最好還是先評估自己的能力,選一雙自己能駕馭的釘鞋才能從中獲益。